こんにちは、元保育士の夏芽です!

「このまま保育を続けていくのはしんどいかも」

「転職したいけど、保育士資格って他に何の仕事ができるんだろう」

保育士をしていて、こんな思いになったことはありませんか。

保育士の仕事って楽しいこともあるけど、それ以上に大変なことがたくさんありますよね。

筆者も保育士として働く中で、「ずっとこの仕事でいいのかな」という漠然とした不安がありました。

保育士=保育園となりがちですが、実は保育士資格を活かして働ける場所は意外とたくさんあるんです。

今回は、保育士として13年働いた夏芽が、保育士、幼稚園教諭(以下:保育士に統一)が就ける仕事を詳しく説明していきます。

転職は「自分らしい働き方を見つけるチャンス」でもあります。

「どんな仕事があるか知りたい」「転職も視野にいれている」という人はぜひチャックしてみてくださいね!

保育園の種類

同じ「保育園」といっても働く施設によって大きな違いがあります。

まずは「保育園の種類」をなんとなく把握しておきましょう!

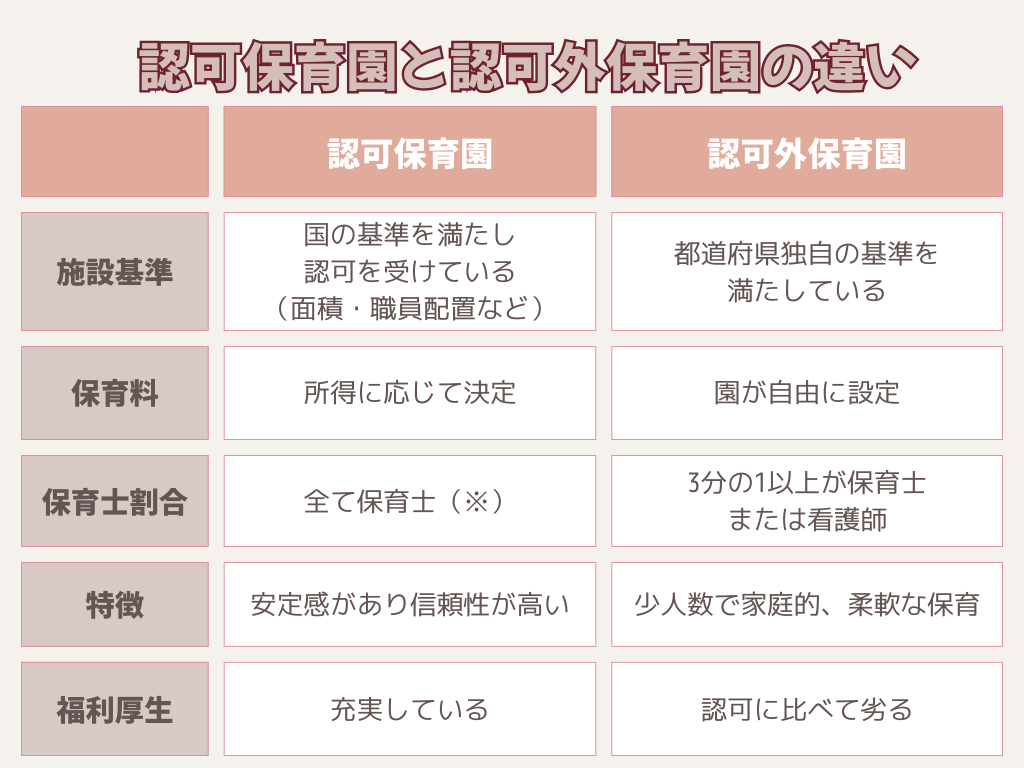

認可保育園と認可外保育園の違い

認可保育園と認可外保育園、違いを比べました。

(※)0歳〜2歳児を4人以上受け入れている場合は、保健師または看護師を1人に限り保育士としてカウントすることができる

認可保育園とは

児童福祉法で定められた設置基準を満たし、国から認可された保育施設のことです。

施設の広さや子どもの数、保育士の配置人数も決められています。

保育士の給与や待遇は、公立と私立では差がありますが、国から補助が入るため、一定の水準が保たれていることが多いです。

認可保育園で働くメリット

- 保育士配置が基準通りで、人手不足になりにくい

- 書類や運営が整備されている

- 研修制度や育成支援がある場合が多い

- 保育の質にこだわりたい人にとっては最適

- 福利厚生がしっかりしている

働くときに気をつけたいこと

- 保育指針や国のガイドラインに基づく運営なので、自由度が少ないと感じる場合も

- 行事や書類が多い園もある

認可外保育園とは

国の基準は満たしていませんが、各都道府県が定める基準を満たし、都道府県知事からの認可は受けている保育園のことです。

認可外保育所は、国からの補助金を受けることができません。

そのため、保育園の運営費などは保育料から充てられています。

認可外保育所で働くメリット

- 開演時間や曜日、保育内容などが自由

- モンテッソーリ・リトミック・英語教育などに力をいれている園もある

- 小規模な園が多い

- マンツーマンに近い保育ができる場合もある

働くときに気をつけたいこと

- 認可のような厳しい配置基準がないため、園によって保育士の人数が足りない場合もある

- 国の基準が適用されないため、園の方針・経営者の考えに依存しやすい

- 給与や労働条件にばらつきがある

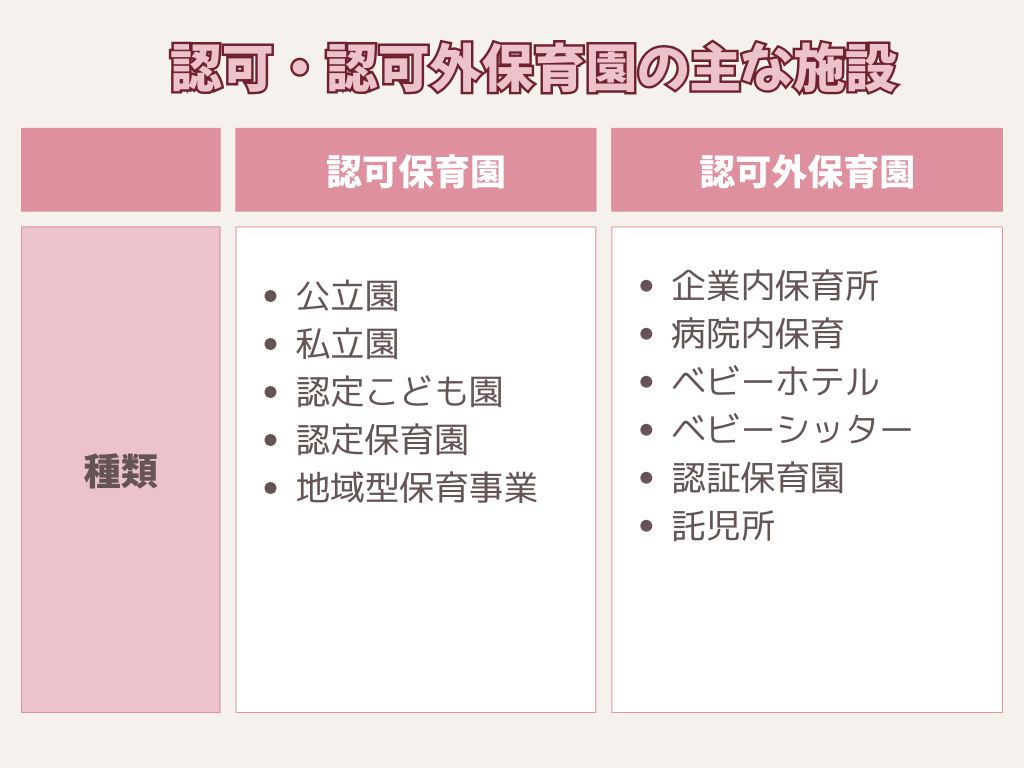

認可保育園・認可外保育園の主な施設

地域によくある大きな園はほとんど認可保育園になります。

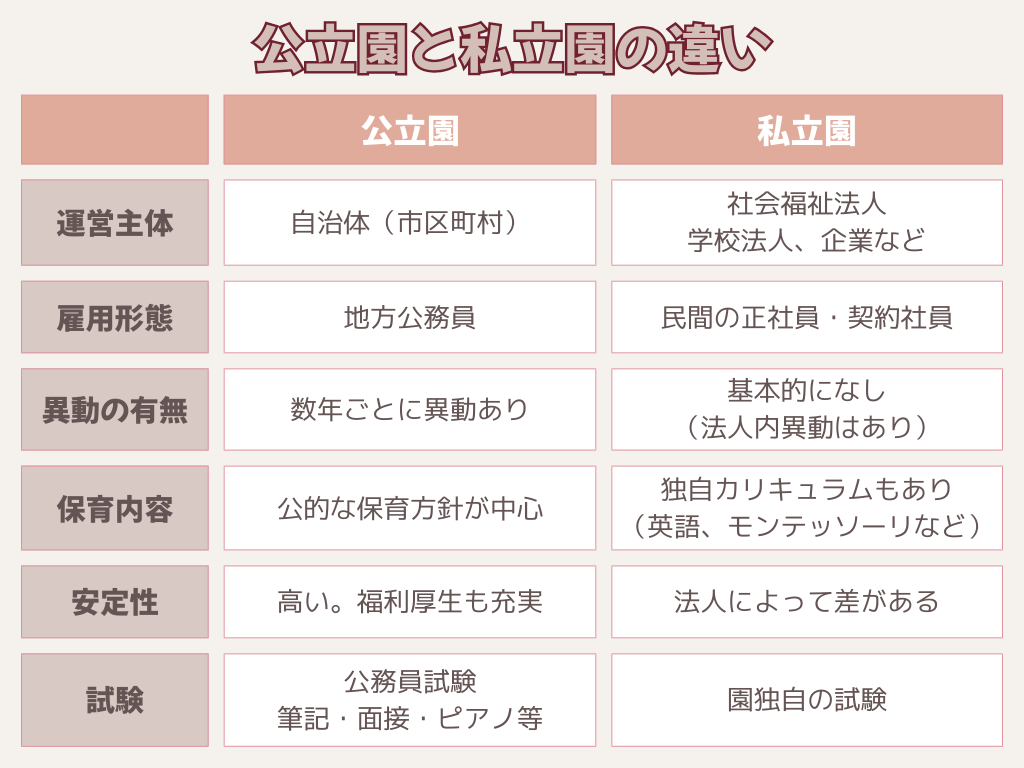

公立園と私立園の違い

公立園と私立園ってどちらも認可保育園だけど運営などさまざまな違いがあります。

公立園と私立園の主な違いをまとめました!

公立園とは

公立園は地方自治体(市区町村)が運営しており、正規職員で働いている保育士は「地方公務員」となります。

公立園に就職するためには、公務員保育士試験に合格する必要があり、筆記、面接、ピアノ、実技など、さまざまな試験を受けます。

公立園で働くメリット

- 公務員として身分が保証されている

- 初任給は私立保育園とあまり変わらないが、定期昇給があるため長く務めるだけ給与が高くなる

- 退職金や年金など、福利厚生がしっかりしている

- 長く働いている保育士も多いので、保育の質が高い傾向がある

- 産休・育休制度がしっかり整っている

- 保育内容は自治体の方針に沿って決められるため、園ごとに大きな違いがない

働くときに気をつけたいこと

- 公務員試験を受ける必要があり、年に1度しか募集がない自治体もある

- パートや臨時職員の採用もあるが、正規職員のような手厚い福利厚生はないため注意

- 数年おきに異動があるため、環境や人間関係の変化が多い

- ルールやガイドラインに沿った保育が中心になるため、自由度は低め

私立園とは

民間(社会福祉法人・学校法人・株式会社など)が運営している保育園です。

その中でも国が定めた基準をしっかり満たしている保育園は「認可の私立園」になります。

私立園で働くメリット

- 園により保育方針が異なり、英語やリトミックなど園ごとに特色のある保育を経験することができる。

- 園の異動がほとんどない(運営元が複数の園を運営している場合はあることも)

働く時に気をつけたいこと

- 公立保育園と比べて、保育士の年齢が10歳ほど若い

- 給与は運営の方針のよって決まるため、働く園によって差がある場合も

- 保育園ごとの特色が大きいため、自分にあっているかどうか見極めることが大切

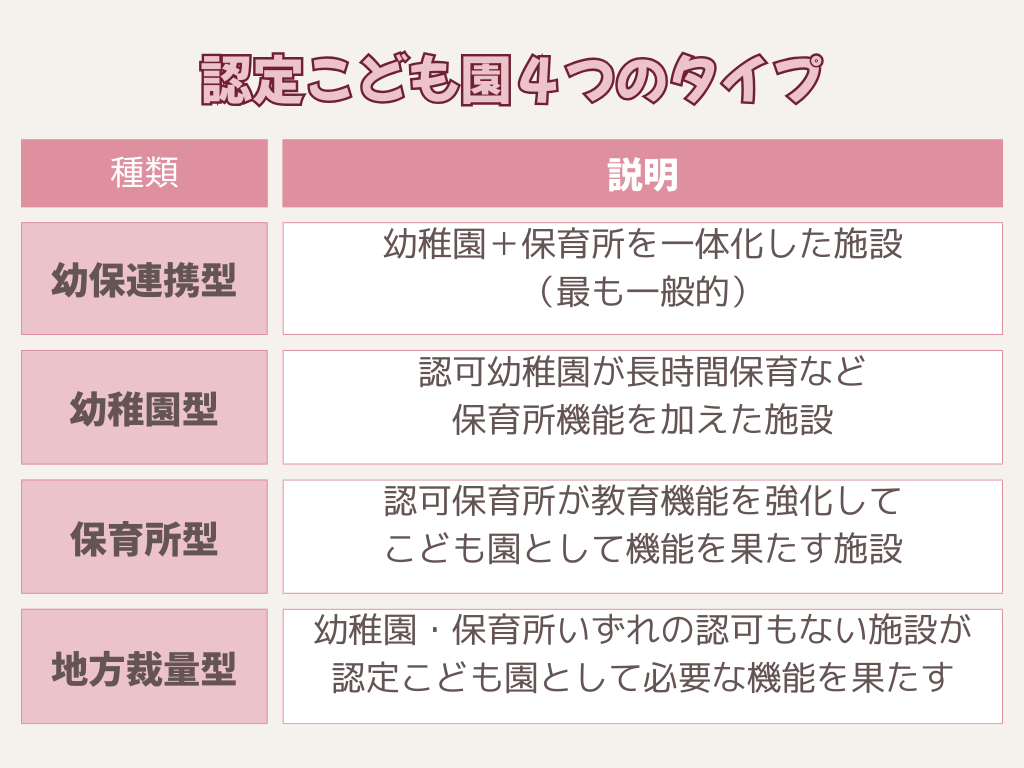

認定こども園

最近は他にも「認定こども園」が増えてきています。

認定こども園とは、幼稚園と保育園の両方の機能をあわせ持つ施設です。

0歳〜就学時前までを対象に、教育と保育を一体的におこなうことができるのが特徴です。

2006年から制度が始まり、保護者の働き方の多様化に対応するために運営されています。

認定こども園には4つのタイプがあります

「幼保連携型」:保育士資格・幼稚園教諭免許のどちらも必要です。

その他3つの認定こども園:両資格を持っていることが望ましいとされています。

特に3歳未満の保育をする場合は、保育士資格が必要です。

認定こども園で働くメリット

- 保育園・幼稚園両方の経験がキャリアになる

- 様々な年齢や家庭のこどもと関わることができる

働くときに気をつけること

- 認定こども園の給与は運営元によって変わる

- 私立で社会福祉法人、学校法人が運営している場合と、公立で地方自治体が運営している場合で、給与や福利厚生が変わってくるので注意が必要

その他の施設

幼稚園

幼稚園は保育園とは何が違うか知っていますか?

幼稚園と保育園では管轄が違い、保育内容も異なります。

幼稚園は教育よりのアプローチが多く、小学校を意識した指導が求められています。

また、私立園では、園の規模や方針により教育内容に差があるため、幼稚園で働きたい場合は、園の特色を見極め、自分にあった園を見つけることが大切です。

小規模保育所

従来は0〜2歳児を対象にした保育施設でしたが、2023年4月の制度改正により、地域の実情に応じて3歳〜5歳児の受け入れが認められるようになりました。

定員は6〜19名までの少人数制で、マンションやビル内など、いろいろな場所で開設されています。

少人数で丁寧なかかわりができ、家庭的な雰囲気で保育ができます。

行事・教育的活動は少なく、基本的に遊びが中心です。

月給は18万〜23万円程度が一般的。

社会福祉法人運営の園では待遇が安定している傾向があります。

企業内保育

企業が従業員の子どものために設けている保育施設です。

職場近くや敷地内にあることが多く、保護者が安心して働けるように設置されています。

0歳〜2歳児がメインで少人数で小規模なため、一人ひとりと丁寧にかかわることができます。

社員の勤務に合わせた時間で運営され、早朝や夜間のシフトがある場合も…。事前に確認が必要です。

病院内保育

病院や医療施設で働く職員の子どもを預かる保育施設です。

主に看護師や医師などの職員の勤務時間に合わせて運営されており、早朝・夜間・24時間保育をおこなっている施設もあります。

日中だけのシフトもありますが、夜勤ができる人は歓迎されやすい傾向があります。

放課後デイサービス

発達に特性のある子どもや障害のある子どもを対象に、放課後や長期休暇中に支援・療育をおこなう福祉サービスです。

対象は小学校1年生〜高校3年生で、一人ひとりの発達に合わせた支援をおこないます。

送迎がある放課後デイサービスも多く、運転をする場合もあります。

保育だけでなく、福祉・教育などの知識をいかして働きたい方におすすめです。

放課後児童クラブ(学童保育)

共働きの家庭などの小学生(主に1〜3年生)を対象に、放課後や長期休暇中の保育・生活支援をおこなう施設です。

子どもだちが安全に楽しく過ごせる「第二の家」のような存在です。

学校が終わった後、午後から勤務が始まるため、朝はゆったり過ごせます。

しかし、夏季保育中は一日保育になるため、体力も必要になります。

乳児院

乳児院とは、家庭の事情により保護者のもとでの養育が難しい0歳〜概ね2歳までの子どもを対象に、一時的に養育・保護をおこなう児童福祉施設です。

乳児院で働く保育士は、一般的な保育園とは少し違い、生活全般の援助だけでなく、愛着形成を大切にしたかかわりが求められます。

児童養護施設

家庭で暮らすことができない2歳〜18歳(原則)までの子どもたちが生活し、成長するための児童福祉施設です。

虐待やネグレクト、経済的事情などで家庭が機能せず、児童相談所の判断で入所します。

家庭で暮らしている子どもより悩みを抱えている子も多く、生活の支援だけでなく心のケアも必要になります。

上記の仕事に興味がある場合はこちらの転職サイトがおすすめ!

(埼玉・東京・千葉・神奈川、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡)

関西にお住まいの方はこちら!

(大阪府・兵庫県・滋賀県・京都府・奈良県)

子育て支援・個別保育系

児童館

0歳〜18歳のすべての子どもたちが、自由に遊んだり、交流したりできる施設です。

地域の子どもたちが放課後や休日に安心して過ごせる「居場所」のような役割を果たしています。

児童館での仕事は「子どもの遊びと成長を支える」ことが中心です。

子どもの見守りだけでなく、イベントの企画、子育て支援などの業務があります。

子育て支援センター職員

0歳〜未就学児前の親子が気軽に遊びに来たり、相談したりできる場所です。

厚生労働省の管轄のもと全国の市町村に設置が進められています。

イベント企画、育児相談、保護者同士のつながり支援などをおこないます。

保育士の資格をいかしながら、ゆとりある働き方ができます。

土日休みが多く、家庭との両立はしやすいです。

病児・病後児保育

病気または病気の回復期にある子どもを、一時的に預かる保育サービスです。

保護者が仕事のため、家庭での看病が難しい時に、安心して子どもを預けられる場所として、需要が高まっています。

看護師と連携して保育をおこない、落ち着いた対応が求められます。

病気で不安な子どもと保護者を支える、とても大切な保育の仕事の一つです。

ベビーシッター

家庭を訪問して子どもの保育や見守りをおこなう仕事です。

保育園などの施設とは異なり、子どもの自宅などで個別に対応します。

保育士資格がある場合は、病児シッターや長時間依頼にも対応しやすく、報酬も上がりやすい傾向です。

フリーランスや、ベビーシッター事業者への登録など、形態はさまざまで、自由な働き方ができます。

ファミリーサポートセンター支援員

子育て中の過程を地域で支える仕組みの一つで「子育てを手伝って欲しい人(依頼会員)」と「手伝いたい人(提供会員】をつなぐ、地域支援の制度です。

提供会員になるには、各自治体で実施する「事前講習」を受講する必要があります。

給与はそこまで高くないので、副業や地域活動がしたい人におすすめです。

託児ルームのスタッフ

歯医者や美容室、婦人科などにも託児ルームが増えています。

保育士資格があるスタッフを募集していることが多く、保育士の仕事を活かせる仕事です。

中には午前中のみ託児をしているところもあるため、家庭がある人には働きやすい職場になっています。

アミューズメント施設のスタッフ

大型施設などにあるこども向けのアミューズメントパークも保育士が働いています。

子どもが遊びやすいように環境設定したり、安全への配慮なども仕事の一つです。

保育ママ(家庭保育事業)

主に3歳未満の子どもを自宅などで預かる事業です。

小規模なので、一人ひとりに寄り添った保育ができます。

自治体の認可を受けなければならないため、事前に条件を確認しておきましょう。

上記の仕事に興味がある場合はこちらの転職サイトがおすすめ!

(埼玉・東京・千葉・神奈川、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡)

関西にお住まいの方はこちら!

(大阪府・兵庫県・滋賀県・京都府・奈良県)

その他いろいろな仕事

保育教材・絵本・知育アプリ製作

保育現場での経験をいかして、絵本、おもちゃ、アプリなどの製作にも携われます。

保育養成校の講師

専門学校や短大、大学で保育士を目指す学生を指導する仕事です。

保育士として働いたことがある場合は、実務経験をいかせます。

子供向け習い事講師

幼児教室や塾講師など、子どもに教える仕事にも保育士資格がいかせます。

子どもの興味をひく声のかけ方など、保育士のスキルが役に立つ仕事です。

写真館のスタッフ

写真館は子どもの祝い事で多く利用されます。

いつもと違う雰囲気で不安な子や、泣いている子もいるため、子どもとのかかわりに慣れている保育士は重宝されることが多いです。

子育て系ブログやSNS運用

保育や育児に悩んでいる人に向けて、自分の保育経験を発信することで、収益化できる場合もあります。

保育ライター

保育について記事を書く仕事です。

今までの保育の経験を活かすことができます。

自分らしい働き方を見つけよう!

保育士資格は「園の先生になるための資格」ではありません。

資格を持っていれば、働ける職場はたくさんあります。

「やめたいな」「転職したいな」という気持ちが少しでもあるなら、まずは情報収集だけでもしておくのがおすすめです。

保育士専門の転職サイトは、保育のお仕事しか乗っていないのでとっても便利です。

事前に情報収集しておくと、もしものときに役立ちますよ。

おすすめ転職サイト

(埼玉・東京・千葉・神奈川、大阪、京都、兵庫、愛知、福岡)

関西にお住まいの方はこちら!

(大阪府・兵庫県・滋賀県・京都府・奈良県)

自分の思いや生活に合った仕事を見つけて、楽しく仕事をしてくださいね!

コメント