こんにちは!元保育士の夏芽です!

・また「いや!」って言われた。

・ご飯もお着替えも何をしても「いや!」しか言わない。

・毎日頑張っているのになんでこんなに大変なの?

子どもを育てていると、一度は感じたことがあるのではないでしょうか。

筆者にも現在3歳の子どもがいて、まさにイヤイヤ期真っ最中です

自分の意思が強く「いや!」と転がったら自ら動きません。

でも大丈夫。イヤイヤ期は子どもが健やかに成長している証拠。

子どもが”自分らしさ”を育てている真っ最中なんです。

この記事では、いやいや期がなぜ起こるのか、いつまで続くのか、乗り越え方や対処法を詳しくご紹介します。

イヤイヤ期はなぜ起こるのか

自我の芽生え

「自分は自分。ママとパパとは別の存在なんだ」

そう子どもが気づき始めるのが自我の芽生えです。

赤ちゃんの頃は、「自分」と「他人」の境界があいまいで、赤ちゃんの中で区別がありません。

しかし、1歳〜1歳半ごろになると、脳の発達とともに「自分はこうしたい!」「これは嫌だ」など、自分の意思がはっきりするようになります。

自我が芽生えると、”わがままのようにみえる行動”が増えますが、それは自分の世界を広げている証拠。

子どもが自分らしさを育てている真っ最中なのです。

うまくできない・伝えられない

1歳半ごろは、自我が芽生えてきて、自分でやりたい気持ちが強くなります。

しかし、まだ体がうまく動かせず、思い通りにできないことも多い時期。

それをうまく言葉にできず、伝えられないもどかしさが「いや!」という表現になっています。

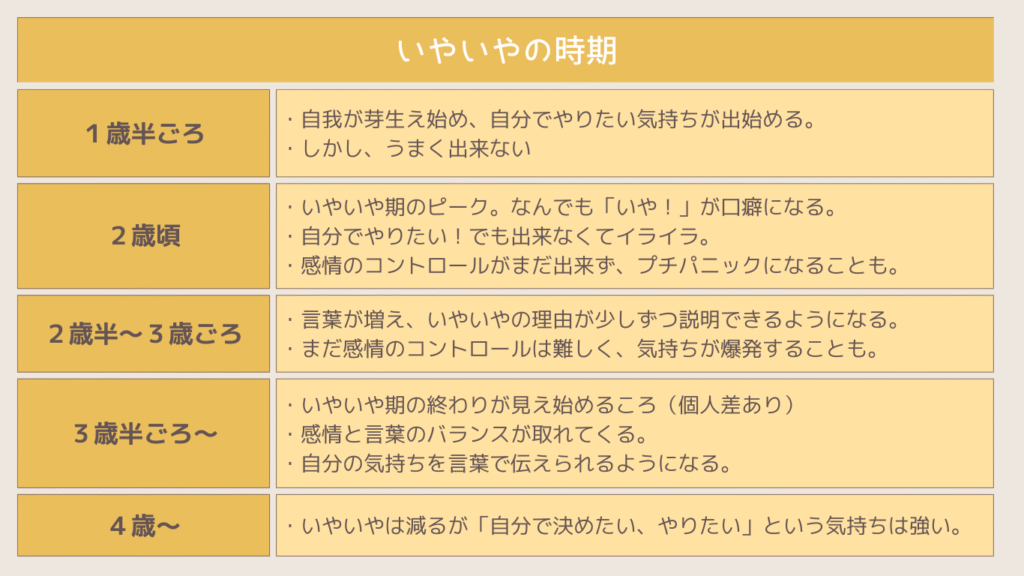

いやいや期はいつからいつまで?

いやいや期は1歳半ごろから徐々に始まり、2歳ごろがピーク、4歳ごろには終わるとされています。

しかし、子どもの発達に差があるように、いやいや期も個人差が大きいです。

「1歳になったらすぐいやいやが始まった!」

という子もいれば、

「いやいや期そんなになかったな」

と感じる人もいます。

それは子ども一人ひとりの発達や個性が違うからです。

あまり他の子と比べすぎず「うちの子は自己表現しっかりできるな〜」とおおらかな気持ちで見守るのがおすすめです。

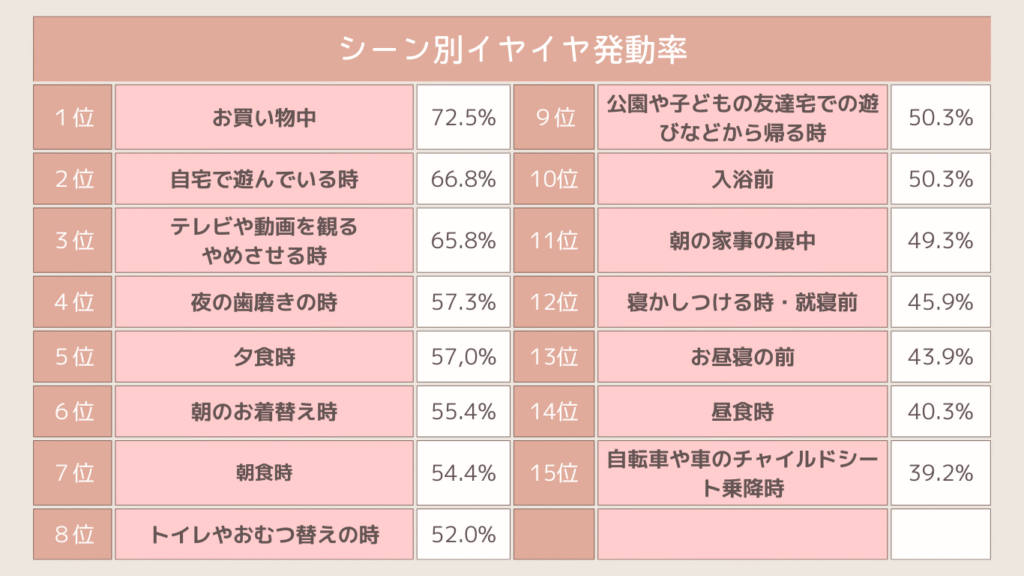

「いや!」が発動するタイミングは?

参考(博報堂 広報室 子育て研究所×Pechat 乳幼児のイヤイヤ期を研究する「イヤイヤ研」 「イヤイヤ実態調査」第一弾の結果を発表)より

「いやいや」が発動するタイミングは、切り替えのタイミングが多いです。

自我が芽生えて自分の気持ちがはっきりしてくる一方で、まだまだ我慢をしたり気持ちを切り替えるなど、感情のコントロールが出来ない時期。

心と感情のアンバランスさからきています。

また、言葉がでない時期は、不快な気持ちを全て「イヤ」で表現するため、なにが原因かがわかりにくいですよね。

中には「理由はないけどイヤ」という場合もあるので、原因を見つけるのはとても困難です。

いやいや期のかかわり方

保育士として13年勤め、現在2児の母である筆者が、実際にやって効果のあった対処法を6つ紹介します。

子どもの思いを聞いて共感をする

2歳ごろのイヤイヤは、うまく出来ない+その気持を言葉で伝えられないもどかしさから起こることが多いです。

「〇〇したかったんだね」

「まだあそびたかったのかな」

など、気持ちを代弁すると、“気持ちが伝わった”と感じ、落ち着きやすくなります。

選択肢を与える

「〇〇してね!」と伝えると必ず「いや!」と返ってきませんか?

そんなときは選択肢を与えてみましょう。

(例)「着替えようね」→「このピンクの服と水色の服どっちが良い?」「上と下どっちから着ようか?」等

選択肢を与えることで、「自分で決めた!」と思い納得しやすくなります。

選択肢が多いと混乱するため、2〜3個がおすすめです!

さりげなく手伝う

2〜3歳頃は自分でやりたい気持ちが強い時期。

頑張っているときに大人が手伝おうとすると「いや!」と言って癇癪を起こします。

でもそのまま自分でやってもできなくて、結局大泣き…なんてこともありますよね。

そんなときは子どもにバレないようにさり気なく手伝っちゃいましょう!

実際は自分で出来ていなくても「できた!」という体験をすることが大切です。

「自分でできた」ことを認めて、沢山褒めることで子どもの自己肯定感も高まります。

遊びながら次の活動へいけるようにする

イヤイヤが一番よく出るのが、片付けやお風呂に入るなど、切り替えのタイミングです。

「片付けするよ」と伝えると、ほぼ「いや!」と返ってくるのではないでしょうか。

次の行動をしてほしいときは、遊びながら楽しくおこなうのがおすすめです!

「お母さんは小さいおもちゃ拾うから、〇〇くんは大きいおもちゃを見つけてね」

「どっちが沢山みつけられるかな?よーいどん!」

など、遊びながら楽しくできるように工夫すると、気持ちが切り替えやすくなります。

見通しがもてるようにする

子どもは急な変化に弱いです。

「今何が起きているの?」

「どうしてやめなきゃいけないの?」

と混乱して「いや!」となることがあります。

次のやることが決まっているときは、子どもが見通しをもてるように、事前に予告しておくことがおすすめです。

「この本を読んだらお風呂に入ろうね」など伝えておくことで、心の準備ができて安心します。

時計やタイマーを使って、視覚で分かるようにするとより効果的です。

無理をしないで一旦距離をとる

子どもが激しくイヤイヤして、どうにもならない時もありますよね。

そんなときは、無理に声をかけず、一旦距離をとるようにしましょう。

こどものイヤイヤをずっと相手にしていると大人も疲れてしまいます。

子どもも、なぜイヤイヤしているのか分からなくなっていることも多いため、少し落ち着くまで様子をみることも大切です。

おわりに

イヤイヤ期は子どもが「自分」というものを確立してく大切な時期です。

だからといって完璧な対応はしなくて大丈夫!。

大変な時期ですが、イヤイヤ期は必ず終わりがきます。

子どもの気持ちを大切にしながら、大人も疲れないように無理なく付き合っていきましょう。

コメント